- City & Transport

Motion Cyber Viewing

- 株式会社博報堂DYホールディングス

About

都市空間を徒歩移動中のAR情報提示に関する実証実験を株式会社博報堂DYホールディングス(以下博報堂DYホールディングス)との共同で実施。

徒歩移動中の視覚的情報提示体験を「モーション・サイバービューイング」と定義し、ARグラスが普及した未来の都市空間におけるマーケティングコミュニケーションでどのように活用が期待されるか仮説構築・検証を行いました。

Background

近年、AppleやMetaをはじめとするビッグテック企業が空間コンピューティング領域への参入を加速しており、デジタル情報と物理空間の融合が急速に進展しています。この技術的進化は生活者の情報接触スタイルに大きな変化をもたらすと予測されています。特に、ARグラスの進化は、従来のスマートフォンのように視線を落とさず情報を取得できることから、特に屋外における「徒歩移動中」の時間が、新たなメディア接触時間となり得る可能性があります。

例えば、目的地までルート案内をするARナビゲーションや、近隣の店舗や観光スポットのおすすめ情報を表示するARコンテンツなど、生活者が都市空間における徒歩移動中に必要な情報を、必要なタイミングで受け取ることが可能となり、より便利で楽しい都市体験が提供されることが期待されます。

先行研究の調査を踏まえ、都市空間におけるARナビゲーションとARコンテンツがユーザーの能動的な情報接触行動に影響を与えると仮説を設定し、ユーザーがARグラスをかけてARナビゲーションを見ながら徒歩移動中、道中にあるARコンテンツへ能動的に情報接触する仕組みについて重点的に検証しました。さらにユーザーの能動的な情報接触を促進する要因としてARナビゲーションとARコンテンツそれぞれの「情報量」と「デザイン」がどのような影響を与えるのか、2つの仮説について検証を行いました。

- 仮説1:ARナビゲーションの有無やデザインが、ユーザーのARコンテンツへの能動的な接触行動に影響を与える

- 仮説2:ARコンテンツの情報量やデザインが、ユーザーのARコンテンツへの能動的な接触行動に影響を与える

Execution

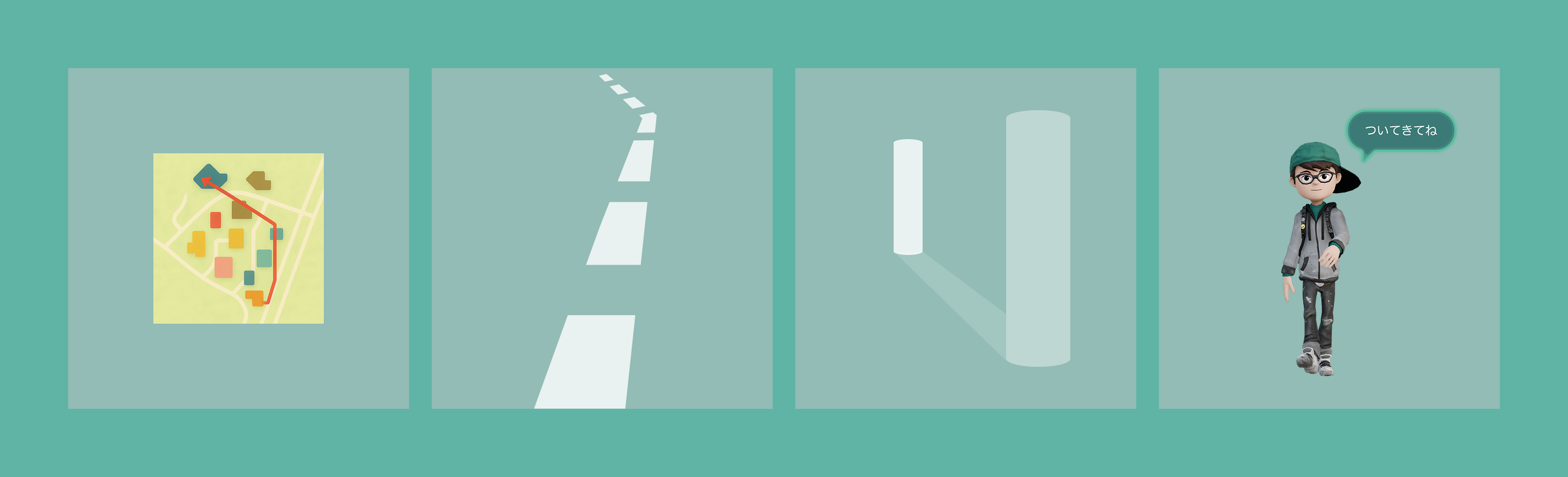

本実験は恵比寿エリアで、ARグラスは片眼当たりの解像度:3660×3200、視野角:約90度の最高峰のHMDの1つであるApple Vision Proを使用し実施しました。恵比寿エリアに来訪経験がない若年層を対象に、観光体験というシチュエーションを想定して都市空間を実際に歩きながらAR体験を実施。なお転倒防止や衝突防止などの安全性に配慮して、常に被験者の徒歩移動中はスタッフ4名体制でサポートしながら実験を実施しました。

本実証実験におけるAR体験のデザインにあたり、都市景観との調和を特に重視しました。景観に用いられている看板の色彩などを詳細に分析。それらの要素をARナビゲーションやARコンテンツの配色・トーンに反映することで、ARが現実空間に自然に溶け込み、かつ魅力的に感じられるよう注意を払って設計しました。

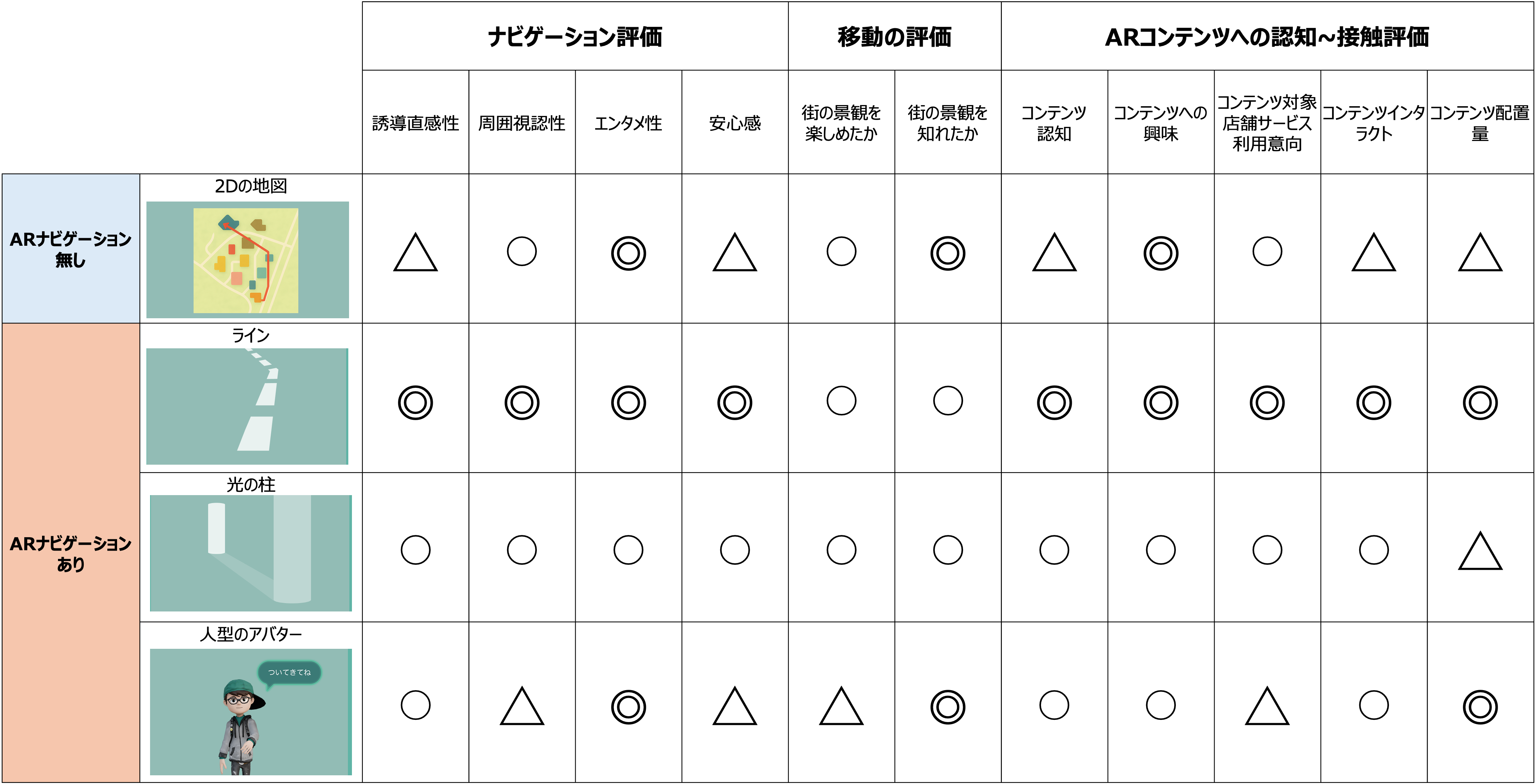

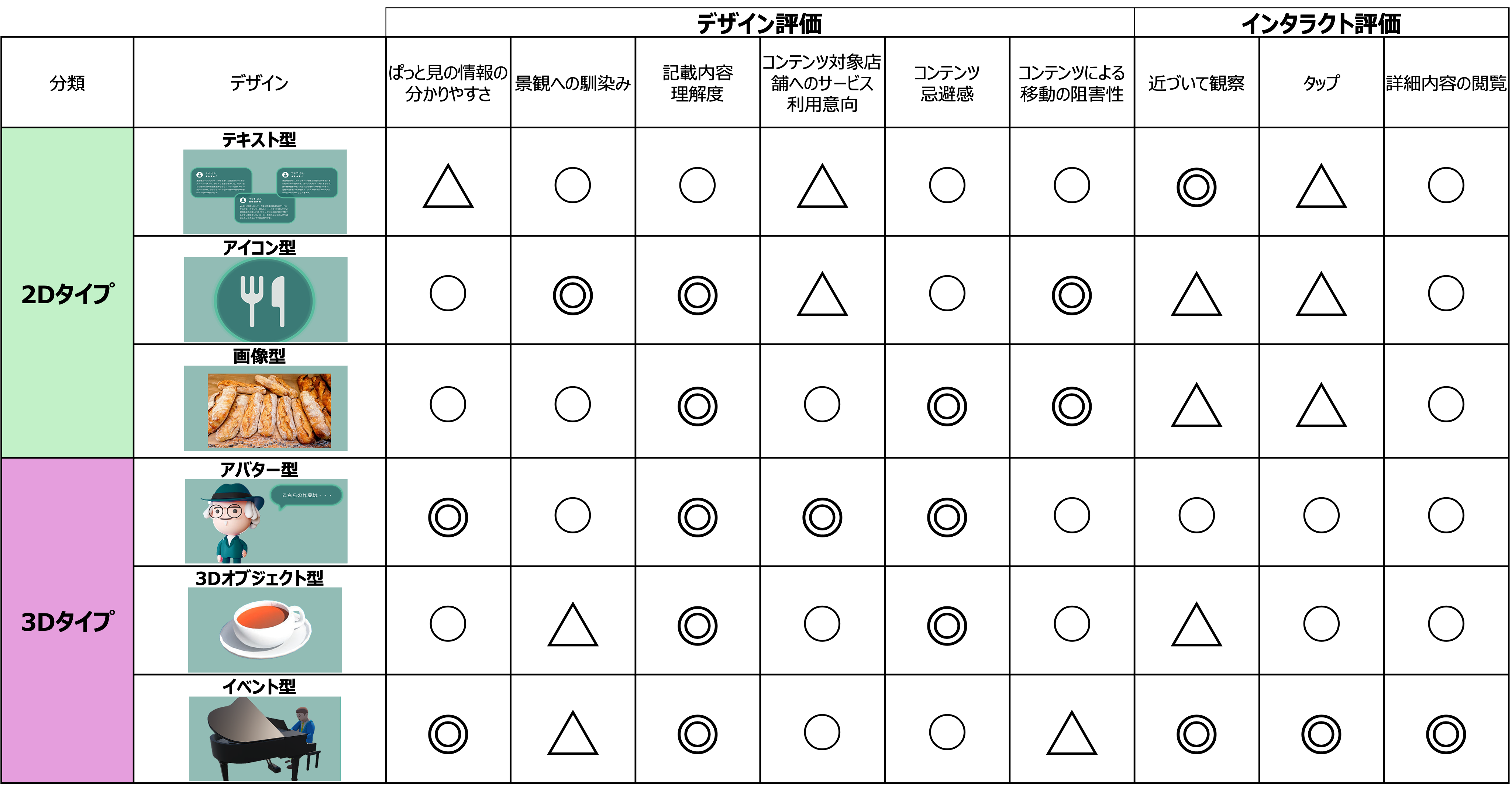

検証対象は、こうした景観に馴染ませるデザイン思想に基づき開発された複数のARナビゲーション方式(地図表示型、ライン型、光の柱型、アバター追従型)と、道中に配置された多様なARコンテンツ表現(テキスト型、アイコン型、画像型、アバター登場型、3Dオブジェクト型、インタラクティブイベント型)の組み合わせです。

これらの組み合わせがユーザー体験に及ぼす影響を、UXの主要な視点である誘導直感性(経路理解の容易さ)、周囲視認性(環境把握のしやすさ)、エンターテインメント性(体験の楽しさ)、安全性(事故防止への配慮)に加え、コンテンツ認知率やインタラクション率といった多角的な観点から評価しました。特にARコンテンツについては、前述のデザインアプローチを踏まえ、都市景観との調和や自然な視線誘導効果なども含めて総合的に検証しています。

Results

実証実験の結果、ARナビゲーションとARコンテンツが、都市体験においてそれぞれ異なる役割を担いつつも、互いを補完し合う重要な要素であることが明らかになりました。

▼[仮説1の検証結果]

観光する中で行き先が常時表示されるARナビゲーションの存在が、道中に配置されたARコンテンツの認知率や接触率への影響を検証したところ、都度手元で行き先を確認する2D地図に比べ、ARナビゲーションがあることでARコンテンツへの認知率・接触率が高まることが確認できました。中でもARナビゲーションでは経路を示す「ライン型」がARコンテンツへの接触率を最も高めました。また、「アバター型ナビゲーション」は親しみやすい反面、ユーザー心理が周辺への注目を抑制しうるという興味深い影響も見られました。

▼[仮説2の検証結果]

ARコンテンツでは、「アバター型」が景観調和やインタラクションなど多方面でバランスの良さを見せ、「イベント型」は高い注目度と引き換えに景観への影響も大きいという得られる効果と引き換えに生じる影響が明らかになりました。また、「テキスト型」はタップされにくいものの、ユーザーを物理的に引き寄せ熟読させるというユニークな効果を持つことが示されました。

これらの結果から、ARは単なる情報提示の手段に留まらず、生活者の移動と滞在、効率的な誘導と偶発的な発見をつなぐ、都市体験設計の基盤となり得ると考えられます。

Next Step

本研究で明らかになったナビゲーション設計やコンテンツ表現の評価は、今後の都市空間における空間コンピューティング活用において非常に示唆に富むものでした。視線誘導や接触率のような定量的な成果だけでなく、ユーザーの没入感や街歩きの気持ちよさのような質的な体験にも向き合っていく必要性が見えてきました。

また、将来的に国内でもARグラスの日常的な利用が普及することが見込まれ、徒歩移動中のようなわずかな時間も、ブランドや自治体が情報を届ける新たなタッチポイントになることが想定されます。しかし、その徒歩移動中に半強制的な認知などを狙うAR広告が視界を覆うようになると、安全性に懸念があるだけでなく、都市景観の印象も崩れてしまうと考えられます。博報堂DYホールディングスとMESONでは、今回の研究成果を基に、単にAR広告の新しいビジネスモデルを追求することを超え、仮想空間まで拡張される都市景観を配慮した、安全性及び快適性を考慮した情報環境デザインの探求を通じて、社会に貢献していくことを目指してまいります。

Credit

- Service Planning, Design and Development

- Kiyoshi Nagaya, Gaku Shimizu, Akira Tsujikawa, Tsuyoshi Takano, Masahito Ando, Yuki Homma, Yuji Higashida, Norihiro Yamamoto

- Collaboration in Planning

- Hideto Hiranuma(Hakuhodo DY Holdings inc.), Shingo Meguro(Hakuhodo DY Holdings inc.)